Explorée par la science fiction depuis de nombreuses années, la question du dépassement de l’humanité semble plus que jamais d’actualité, au prétexte que l’avancement technologique moderne nous rapprocherait dramatiquement de la singularité, ce moment où l’humanité telle que nous la connaissons disparaît pour basculer vers un au-delà constitué, au mieux, de la fusion de l’homme et du robot, au pire, de l’exploitation du premier par le second.

Du cœur même de la machine techno-scientifique, des voix s’élèvent pour dénoncer les dangers qui nous menacent : Stephen Hawking, Elon Musk ou Bill Gates rejouent sur l’intelligence artificielle le thème de l’apprenti sorcier, autour d’une technique à laquelle ils sont intimement (et même physiquement pour Stephen Hawking) liés.

Ces peurs nous sont familières. L’affrontement entre l’humanité et la technologie, et plus largement, entre la créature et son créateur, hante notre culture depuis des milliers d’années. Mais si l’être humain rêve d’être écrasé par ce qu’il a créé à son image, faut-il vraiment voir le danger dans le reflet ?

Confrontation

A en croire deux chercheurs de l’université d’Oxford, nous sommes arrivés à un point de rupture critique : 47% des emplois aux Etats-Unis sont directement menacés par des machines (The Future Of Employment: How susceptible are jobs to computerisation, Frey & Osborne, Oxford Martin School, 2013). En tête de liste : les démarcheurs téléphoniques, les réparateurs de montre ou les bagagistes d’aéroports. Cette concurrence entre la machine et l’homme est une réalité depuis les débuts de la mécanisation, apparue avec la révolution industrielle. Elle a déjà bouleversé la pratique et la conception du travail, et continue de s’accélérer et de s’étendre, avec le développement des technologies de l’information, vers de nouveaux secteurs jusque-là épargnés.

Les médecins et chirurgiens apparaissent par exemple relativement préservés dans l’étude de Frey et Osborne, en quinzième position des métiers les moins à risque face à la machine, devant les professeurs (en 40ème position) et les avocats (115ème). La récente explosion des capteurs et applications de santé grand public, la démocratisation du séquençage de l’ADN et la possibilité de réaliser des opérations chirurgicales à distance, via la robotique, viennent sûrement bouleverser ce classement et le chiffre de 47%, essentiellement indicatif : c’est bien l’ensemble des secteurs économiques que l’on craint de voir, du jour au lendemain, céder face aux robots, aux algorithmes et au big data, pour la simple raison qu’une machine, correctement programmée, est capable de réaliser certaines taches humaines bien mieux, bien plus vite, et pour bien moins cher qu’un être vivant.

Cette rivalité économique se double cependant d’une dimension encore plus fondamentale, que met en avant Daniel Mendelsohn dans un brillant article publié début Juin dans la New York Review of Books (The Robots are winning, New York Review of Books, 04/06/2015). Non contents de mettre chaque jour de plus en plus d’entre nous au chômage, les robots bouleversent profondément notre vision de l’humanité et de l’identité. Plus efficaces dans le travail, ils promettent aussi, tel l’assistant personnel de Her (Spike Jonze, 2014), d’être plus complexes, plus intelligents, et de posséder une personnalité plus riche que leurs créateurs, au point d’inverser, au delà du rapport de force économique, la barrière ontologique entre ce qui est humain et ce qui ne l’est pas.

A ce stade, et comme l’analyse justement Daniel Mendelsohn dans sa conclusion, c’est essentiellement de la peur que nous déchargeons dans le miroir d’une créature dépassant son modèle, l’intuition que nous sommes déjà en train de perdre une partie de notre humanité, alors que les technologies capables de rendre totalement absurde le fameux test de Turing, telles celles décrites dans Her ou Ex Machina, sont encore loin (au sens chronologique ou imaginaire) de pouvoir nous menacer.

« This is your heart, and you should never let it rule your head. »

Cette peur du dépassement, déployés ces derniers temps en de nombreux films et récits, est riche d’enseignements. N’en déplaise aux scénaristes hollywoodiens, la technologie n’est pas une entité autonome s’imposant de l’extérieur, mais une activité humaine, et la machine, même lorsqu’elle est construite par une autre machine, s’inscrit toujours dans la continuité d’une pensée, et d’un certain paradigme. Les robots n’ont pas pris les usines d’assaut pour en évacuer les ouvriers. La mécanisation est l’aboutissement d’un processus démarré avec la thermodynamique et sa vision du travail comme énergie, et achevé par l’organisation scientifique du travail, qui a progressivement permis de dissocier la main du cerveau, l’action de l’acteur, au point de rendre ce dernier contingent. La pratique ouvrière a été robotisée bien avant que n’apparaissent les robots qu’elle a rendus possibles. De la même manière, la singularité ne peut être exclusivement une question de technologie. Pour être dépassé dans les faits par la machine, l’humanité doit avant tout abdiquer de sa transcendance, et s’approcher, par une réduction progressive de sa définition, du robot qui la rendra obsolète.

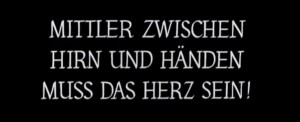

Le carton final de Métropolis (Fritz Lang, 1927) : « Entre le cerveau et les mains, il doit y avoir le coeur! »

Cette convergence est curieusement mise en scène depuis quelques années à travers la représentation d’un des aspects fondamentaux qui caractérisent l’humanité dans sa singularité (actuelle) : l’intelligence. Nous connaissions depuis longtemps l’image du Mastermind criminel, souvent masculin, doué de qualités intellectuelles et de déduction exceptionnelles, mais surtout d’une absence totale d’émotion, d’une froideur psychopathe et effrayante. Interprété par Anthony Hopkins, Hannibal Lecter du Silence des Agneaux (Jonathan Deeme, 1991, d’apès le roman éponyme de Thomas Harris, 1988) en est l’incarnation parfaite (voir à partir de 1 min 10 en particulier).

Mais ces codes d’une intelligence supérieure ont progressivement migré vers des figures qui, si elles gardent de leurs modèles une certaine marginalité, sont bien plus lumineuses et positives. Le héros super-intelligent est devenu sympathique. Dans Lucy (L. Besson, 2014), c’est une femme, métamorphosée en génie après avoir été mise en contact avec une nouvelle drogue. On retrouve chez la Lucy « augmentée » les caractéristiques du mastermind : facultés d’analyses et d’anticipation, vitesse et efficacité (soulignée par le montage rapide), mais surtout un visage absolument figé, et l’absence de toute émotion apparente.

https://www.youtube.com/watch?v=Ow7Sp140DIU

L’exemple le plus intéressant de cette métamorphose du mastermind est le Sherlock Holmes interprété par Benedict Cumberbatch dans la série de la BBC inspirée des récits de Conan Doyle. Tout en étant, sans ambiguïté, le héros sympathique quoique légèrement agaçant de la série, son comportement comme sa posture sont très proches de ceux d’Hannibal Lecter, comme on peut le constater dans la scène ci-dessous, tirée de du premier épisode de la saison 2 (2012).

Cette scène constitue le parfait miroir de la rencontre entre Lecter et Starling. On y retrouve (outre un rapport de force largement dominé par l’homme) le flot de paroles monocorde, le regard fixe, et une étonnance capacité à discerner la vérité à partir de quelques indices. Le monstre d’intelligence est devenu un personnage familier et attachant.

Convergence

La ressemblance entre ces trois exemples est frappante : l’intelligence y est représentée par une gestuelle stéréotypée et un visage impassible qui traduisent une totale indépendance de l’esprit et du corps. Les émotions sont effacées au profit de la raison pure, et le discours est réduit à une série d’assertions débitées à un rythme élevé, laissant entrevoir la rapidité de la pensée qui en est à l’origine. Les extraits présentés ici ont beau ne mettre en scène aucune technologie, ce qu’ils représentent est bien une vision robotique de l’humanité.

La réponse de Sherlock Holmes à Irène Adler est particulièrement révélatrice. Quand elle lui demande (en bonne humaine débordée par ses émotions) quelle pourrait être la cause de l’attirance qu’elle aurait pour lui, Sherlock Holmes ne lui fournit pas une cause (un mobile), mais un ensemble d’aspects objectifs (des preuves) décrivant cette attirance.

« -You don’t actually think I was interested in you ? Why ? Because you are the great Sherlock Holmes, the clever detective in the funny hat ?

-No. Because I took your pulse. Elevated. You pupils dilated. »

Cette réponse place Sherlock Holmes dans le domaine de la connaissance non causale, faite de corrélations et de recherche de patterns qui est celui du big data. Ce n’est pas un humain qui répond, c’est un algorithme.

Si l’intelligence revient à associer des données captées dans l’environnement, l’être humain a du souci à se faire : les machines sont, à ce jeu, bien plus performantes. Sherlock Holmes lui-même pourrait être rapidement dépassé : l’outil Predpol, qui analyse les corrélations entre la criminalité et des données aussi variées que la circulation routière ou la météo, a réussi à faire baisser de plus de 10% la criminalité dans les villes Américaines qui l’ont adopté, en prédisant la localisation probable des prochains crimes, afin que les policiers puissent s’y déployer de manière dissuasive.

Au travers ces personnages, la représentation de notre humanité évolue vers un idéal algorithmique débarrassé de sentiments et de sensations. Ce mouvement de réduction est ancien, on en retrouve les traces dans la philosophie stoïcienne, reprises dans la pensée chrétienne et sa méfiance vis à vis des sens. Mais c’est aujourd’hui à travers la science qu’il se déploie le plus efficacement, comme l’indique Michel Henry dans La Barbarie (Grasset, 1987). Le projet de la science moderne, apparue avec Galilée et son « livre du monde écrit en langage mathématique », est de décrire l’univers dans son objectivité. Elle ne peut dès lors qu’aboutir à une évacuation de tout ce qui fait la vie, la subjectivité.

« La mise à l’écart des propriétés sensibles et affectives du monde présuppose la mise à l’écart de la vie elle-même, c’est-à-dire de ce qui fait l’humanité de l’homme. » Michel Henry, La Barbarie, Grasset,1987

Projetée sur le monde, la science moderne a ouvert la voie, par son travail de purification des concepts, au puissant développement de la machine, donnant à l’homme l’opportunité d’agir sur son environnement au-delà des limites qui étaient les siennes avant la révolution industrielle. Avec la génétique (la vie comme programme informatique) ou les neurosciences (le cerveau comme super-calculateur), elle plonge depuis une cinquantaine d’années au cœur de l’humanité en même temps qu’elle permet le développement de l’informatique et de la robotique.

L’être humain a évidemment beaucoup à gagner dans ce mouvement, comme dans tous les autres progrès de la science depuis le début de son histoire. La science procède cependant par une succession de réductions, qui sont nécessaires à son avancement, mais qui sont particulièrement dangereuses si ces représentations deviennent la seule image que l’humanité possède d’elle-même, comme les films cités ci-dessus le laissent penser.

Au delà de savoir à quel horizon la technologie pourra nous dépasser, la véritable question est de connaître à quelle vitesse nous convergeons vers elle, et de pouvoir s’en écarter avant l’écrasement.