Depuis leur apparition, il y a environ cent dix à cent quarante millions d’années, les abeilles ont constitué avec les plantes à fleurs qui peuplent notre environnement l’une des symbioses les plus riches et les plus étonnantes du monde vivant. Vecteur de la pollinisation, les abeilles assurent la reproduction des plantes qui ont, au cours de leur évolution, appris à rivaliser de parfums et de couleurs pour les séduire, et récompensent les insectes par un cadeau divin : le nectar.

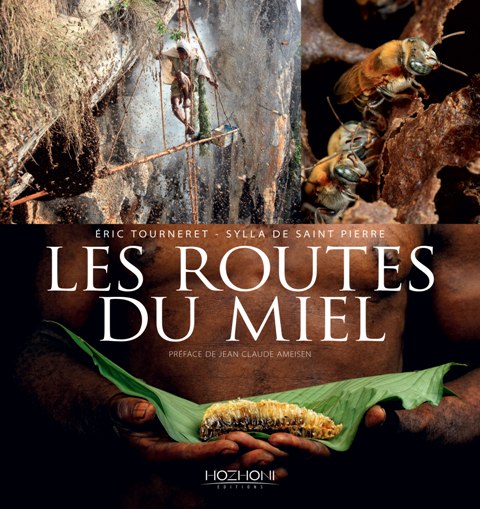

Au cours des derniers milliers d’années, une nouvelle symbiose est apparue, qui s’est progressivement greffée à l’infini dialogue des fleurs et des abeilles. L’être humain a en effet tissé, au long de son histoire et de la diversité de ses cultures, un réseau dense d’interactions avec les abeilles, ayant pour finalité la récolte de leur plus précieux secret : le miel. C’est ce réseau, s’étirant des chasseurs de miel sauvage en Afrique aux fermes de ruches itinérantes d’Europe de l’Est, qu’explore le photographe Eric Tourneret dans un livre d’une très grande beauté, Les Routes du miel (356p, 45€). Il y documente la richesse de ces interactions ancestrales, et leur progressive extinction, au rythme effrayant de la disparition des abeilles.

Le livre s’ouvre sur d’étranges images prises en Chine, dans une vallée du Sichuan, en plein cœur de la floraison des poiriers cultivés en monoculture depuis les années 1980, et qui ont fait de la Chine le premier exportateur mondial de poires. Chaque année, pendant les quelques jours que dure la floraison, une armée de travailleurs et de travailleuses humains fécondent chaque fleur avec le pollen fourni par un arbre reproducteur, sélectionné pour sa floraison précoce.

Ce travail acrobatique est indispensable pour que l’arbre puisse produire ses fruits depuis que les pollinisateurs, au premier rang desquels les abeilles, ont totalement disparu de la région, sous l’effet des pesticides déversés en masse sur les monocultures, très exposées aux maladies et parasites. Les images qu’Eric Tourneret en a saisies sont sublimes : la lumière limpide, la blancheur douce des fleurs de poiriers à perte de vue, et l’absurdité d’un être humain perché au milieu des branches, tentant de remplacer le travail des millions d’insectes dont il a provoqué la disparition.

La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs est une réalité non seulement dans le Sichuan, mais dans l’ensemble des régions d’agriculture intensive du monde. Dénommée CCD (Colony Collapse Disorder) aux Etats-Unis, elle se traduit par des taux de perte hivernaux très élevés (entre 30 et 60% contre une moyenne « normale » située entre 15 et 25%) depuis plus de dix ans, au point que l’hypothèse d’une disparition totale de l’espèce, et avec elle la généralisation des méthodes de pollinisation photographiées par Eric Tourneret, devienne de plus en plus probable. L’origine de ces décès massifs n’est pas élucidée, et le rôle des pesticides n’est officiellement pas plus mis en avant que celui de parasites et de prédateurs naturels, comme le varroa (un acarien qui se développe dans les larves d’abeilles), vecteurs de maladies virales ou parasitaires.

Nous sommes habitués à la disparition. Elle nous cerne depuis la fin du vingtième siècle, et est devenue l’obsession du début de ce vingt-et-unième siècle oscillant entre le réel chargé d’horreur et son double à la technologie étouffante.

« Nous vivons dans un monde de disparition. Espèces animales, forêts tropicales, pôles, glaciers, neiges éternelles, ou encore, temps libre, féminité, virilité, identités, humanités…Chacun voit la disparition à sa porte, comme si les couleurs s’atténuaient sous nos yeux à mesure qu’elles deviennent plus vives sur les écrans. » I. Sorrente, Addiction générale, JC Lattès, 2011, p 31

Au milieu de ce concert d’assourdissements, la disparition des abeilles possède une dimension particulière qui teinte d’une profonde mélancolie les tentatives tragiques des paysans de la vallée de Hanyuan de résister à l’inéluctable effondrement de leur mode de vie. Car la non-viabilité de la méthode est criante, et ne peut que souligner la vulnérabilité totale dans laquelle nous plonge l’extinction des abeilles.

La mélancolie de ces photographies semble émaner d’une disparition d’un ordre supérieur, métaphysique, qui dépasse la perspective rationnelle d’une crise écologique et alimentaire sans précédent (87,5% des espèces de plantes à fleurs et 75% des espèces cultivées pour l’alimentation mondiale nécessitent la pollinisation animale).

L’image d’un être humain contraint de prendre en charge par son intervention directe la survie des plantes et des cultures symbolise une rupture profonde du mythe d’une nature faite d’équilibre, d’harmonie et d’auto-suffisance, dans laquelle tentent de s’inscrire la plupart des cultures humaines depuis leur origine.

Dans la vallée de l’Omo, en Ethiopie, la tribut Bana récolte les ruches la nuit. Photographie : Eric Tourneret

C’est cette double harmonie : celle des abeilles avec les fleurs, et celle des hommes avec les abeilles que nous donne ensuite à contempler Eric Tourneret, au long des centaines de photographies de son livre, là où elle semble avoir résisté intacte au passage des années.

Au Congo, dans la tribut pygmées des Mbendjélés, une ancienne légende raconte comment le miel a permis aux hommes de séduire les femmes, qui vivaient depuis leur création cachées, à l’écart, dans la forêt. Depuis cette première rencontre, le monopole jalousement gardé des secrets de la chasse au miel, source rare de sucre dans la forêt équatoriale africaine, garantit la mixité de la tribu, et les hommes rejouent, à chaque occasion importante de la vie, et, en particulier, lors de leur mariage, le rite de l’offrande première du miel qui leur permit de s’unir aux femmes.

Aux légendes pygmées, récitées auprès du feu, répond comme un étrange écho la danse des abeilles, qui, dans l’obscurité de la ruche, transmettent à leurs semblables les informations sur la qualité et la localisation des sources de nourriture. Cette danse, décryptée par Karl von Frisch en 1965, intervient également dans l’extraordinaire délibération qui anime la colonie lors de l’essaimage, aboutissant au choix d’un nouveau refuge à même de l’abriter. Etudiée par Martin Lindauer et Thomas Seeley, cette vaste discussion frétillante aboutissant à une décision vitale pour le groupe est devenue l’image parfaite de la démocratie naturelle.

Il faut dire que l’abeille se prête volontiers au jeu de la métaphore humaine, et aux variations autour d’un état de nature réputé parfait : insecte social, vivant en colonies organisées de milliers d’individus assurant des taches multiples, sa description par l’entomologie occidentale n’a pas pu s’extraire de l’anthropomorphisme qui semble y être fermement attaché. L’abeille telle que conceptualisée par la science moderne est structurée autour de différents fantasmes de sociétés utopiques : on y identifie une reine, des ouvrières hautement spécialisées, des princes et des princesses, des gardes et des nourrices. Impossible d’évoquer le processus de reproduction sans un parallèle avec les intrigues et complots des grandes maisons royales, ni celui de l’essaimage sans penser à la Démocratie Athénienne.

L’image de l’utopie nous saisit, à chaque page du livre d’Eric Tourneret, en particulier face à la perfection géométrique des alvéoles de cire hexagonales, utilisées par les abeilles depuis des millions d’années pour la protection des larves et la conservation du miel. Il aura fallu attendre la fin du XXème siècle pour que des mathématiciens démontrent qu’il s’agit de la forme géométrique optimale pour stocker le maximum de volume de miel en utilisant le moins possible de cire, tout en garantissant une solidité suffisante à l’édifice. (En toute rigueur, il existe une forme très légèrement supérieure, permettant d’économiser 0.35% de miel, dont les mathématiques humaines ont prouvé l’existence mais que les abeilles n’utilisent pas).

A l’utopique perfection d’un motif répétée sur l’infini des rayons de cires, répond l’extraordinaire diversité des techniques que l’ingéniosité humaine a appris à déployer pour simplifier son accès aux productions des abeilles. Protections d’argile ou de paille, ruches aménagées dans des troncs évidés ou des poteries, techniques de chasse ou d’élevage, l’être humain a tissé un ensemble de pratiques et de symboles pour garantir un approvisionnement en miel, en cire et en larves d’insectes, substances précieuses pour se nourrir, s’éclairer, se soigner ou réaliser des objets métalliques par la technique millénaire de la fonte à la cire perdue, et qui ne possèdent que très peu d’équivalents naturels ou artificiels. En Inde, dans le Tamil Nadu, une communauté Adivasi pratique une vertigineuse chasse au miel des abeilles sauvages, le long d’une falaise d’une centaine de mètres de hauteur. Perché sur l’échelle de corde confectionnée par sa femme et sa famille, Then Mari le chasseur défie l’abeille géante asiatique avec comme seule protection la foi en la solidité d’une corde tissée par la force des liens de sa communauté, et l’aide de la déesse Magaliaman, divinité de la forêt, qui a offert aux Irulas l’immunité contre le venin.

Then Mari, le vieux chasseur de miel de la communauté Adivasi des Irulas, en équilibre sur son échelle de corde. Photographie : Eric Tourneret

On comprend mieux, face aux photographies d’Eric Tourneret, la source de cette mélancolie particulière dans laquelle nous plonge l’image d’un monde sans abeilles. Outre la perte du miel, dont la diversité de saveurs et de textures ne peut se retrouver dans aucun produit de synthèse, dans aucun « ersatz de fumée », comme les nomme Antonin Artaud, ce qui s’effondre avec les abeilles, c’est la perfection d’une industrie magique, invisible et hors de toute portée humaine.

Le miel est un luxe ultime, car il provient d’un savoir-faire situé au-delà du langage, indescriptible et fascinant, au-delà de toute signification. Le déguster, c’est embrasser les limites et la fragilité du plaisir, c’est replacer l’homme dans le réseau de dépendances naturelles d’où la mythologie moderne cherche à l’extirper, c’est retrouver l’humilité mélancolique de notre situation au cœur un cosmos gigantesque et inarticulable.

Dans l’abîme de cette fascination pour un produit et pour les millions d’êtres qui le fabriquent, c’est toute notre culture qui s’engouffre et se donne à voir, avec ses mythes, ses fantasmes, ses utopies et ses peurs. L’extinction des abeilles est alors singulière, en ce qu’elle renvoie, par ce jeu de projection, plus loin que son objet. Elle nous parle non seulement de ce qui disparaît, mais aussi de l’idée même de disparition, cataclysme incommensurable car c’est nous et notre culture toute entière qui sommes engloutis.

Dans le miroir de la ruche vide, c’est la solitude de l’humanité qui se contemple.

Le site d’Eric Tourneret, avec de nombreuses photos.