La meilleure illustration d’un Deus Ex Machina sur une scène de théâtre m’a toujours paru être l’apparition du Commandeur, à l’acte IV du Dom Juan de Molière, et surtout dans la scène correspondante du Don Giovanni de Mozart.

Le génie de Mozart semble avoir volontairement souligné le caractère artificiel de cette apparition pour la hisser jusqu’au sublime, au surnaturel du théâtre.

Tandis que tonne l’orchestre, résonne avec gravité cette réplique qui me paraît être la définition la plus pure du Deus Ex Machina, à la fois parfaitement tautologique, voire banale, et en même temps terriblement tragique et théâtrale:

« Don Giovanni a cenar teco m’invitasti e son venuto »

La phrase introductive du Commandeur ne contient absolument aucune information nouvelle pour le spectateur, sinon l’évidence: « je suis là ». Mais c’est précisément dans l’impossibilité de cette évidence que réside la force du Deus Ex Machina.

Un mort. Qui parle. Pour dire qu’il parle.

Je ne pense pas avoir trouvé ailleurs dans la tradition théâtrale européenne une expression plus pure et plus marquante du Deus Ex Machina que cette scène de Molière, magnifiquement interprétée par Mozart.

Pouvoirs de l’image

Avec le temps, et la multiplication dans notre culture populaire des figures de revenants et autres morts-vivants, ce type d’apparition a peu à peu perdu de sa force, de son surnaturel, et on pourrait presque en sourire. C’est que nos habitudes de spectres et d’esprits nous cachent une vérité par ailleurs évidente (en particulier dans le texte de Molière qui donne à voir, peu après, un traditionnel spectre) : ce n’est pas le Commandeur ni son fantôme qui prend la parole dans cette scène, mais, plus original, une statue, érigée à son image, dans son mausolée, où son corps repose après qu’il a été tué par Dom Juan au cours du duel qui ouvre la pièce.

Ce que révèle cette apparition, dès lors, n’est pas une superstition de l’esprit errant, mais un fantasme tout autre, celui d’une image dépassant son original, lui survivant et réussissant là où son modèle a échoué: c’est sa Statue, et non le Commandeur, qui parvient à entraîner Dom Juan en enfer et à venger l’honneur de la famille de celui dont elle n’est, a l’origine, qu’une copie de pierre.

La statue du Commandeur s’inscrit dans une longue tradition d’images autonomes, possédant une vie propre, indépendante de ceux qui les ont crées, et/ou de ceux dont elles reproduisent les traits. C’est cette fascination de l’Homme pour l’image et son pouvoir d’autonomie, cette force surnaturelle qui fait qu’elle échappe toujours en partie à celui qui la fabrique ou qui la contemple, qu’analyse Horst Bredekamp dans sa -dense mais très instructive- Théorie de l’acte d’image (trad. par F. Joly et Y. Sintomer, La Découverte, 2015) .

Pour résumer très grossièrement la pensée de Bredekamp, on peut dégager deux pouvoirs principaux de l’image. Le premier, que l’on pourrait nommer « complexe de Pygmalion », consiste à mélanger, confondre ou échanger le modèle et l’image le vivant et sa représentation. Le second, que l’on pourrait nommer « complexe du Commandeur », ou, plus simplement, « Deus Ex Machina », revient à doter l’image, comme la statue chez Molière, de pouvoirs surnaturels prolongeant ou dépassant ceux de l’original.

La source de ces deux pouvoirs est toujours, d’après Bredekamp, endogène a l’image : nul besoin d’une intervention extérieure ou divine, l’image puise directement dans la fascinante dialectique de son autonomie vis a vis de son créateur ou de celui qui la regarde la force nécessaire pour rompre les limites dans lesquelles on voudrait l’emprisonner.

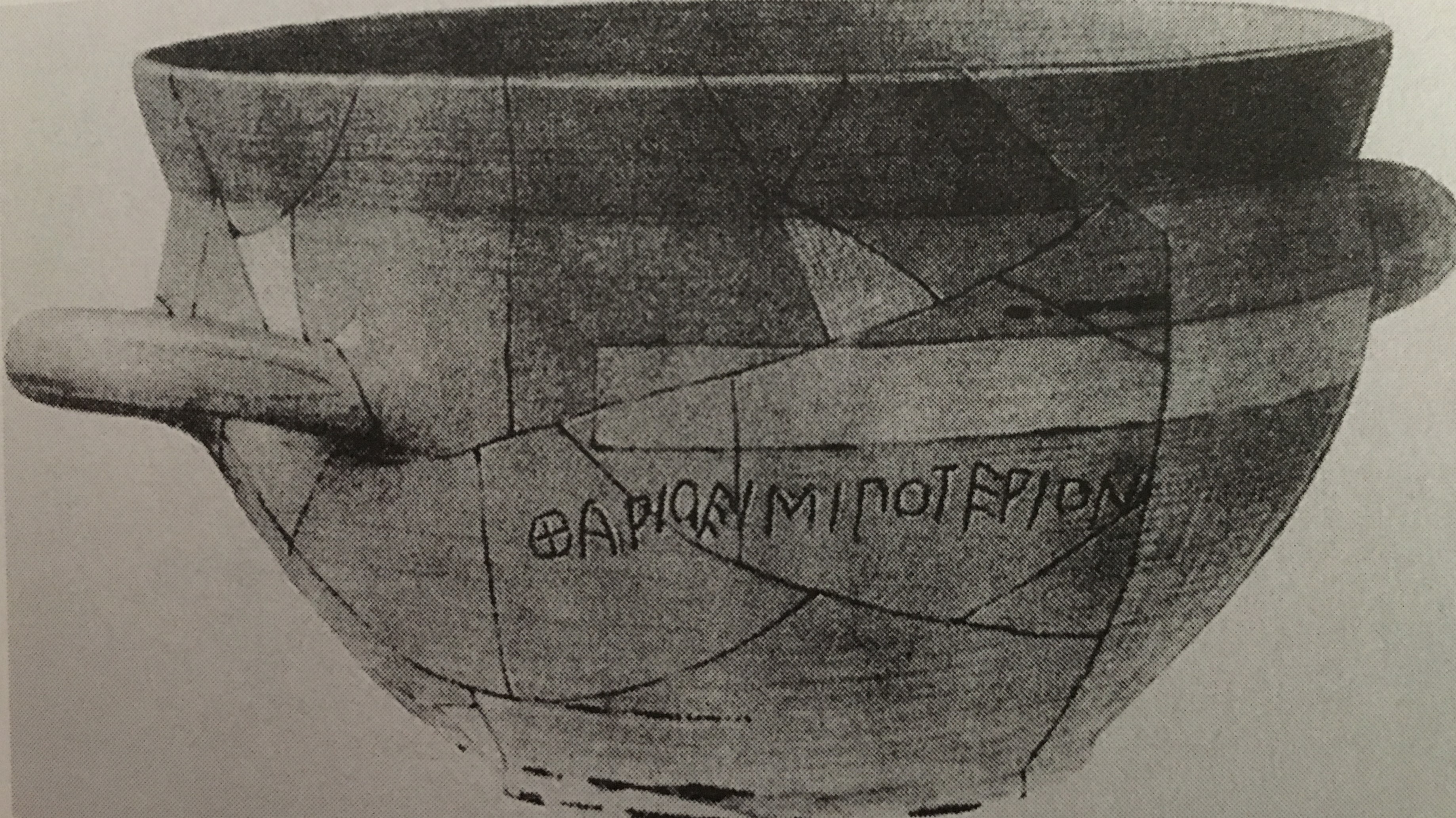

Skyphos portant l’inscription « Je suis le récipient de Tharos », attique, 650. av J.-C. environ, Athènes, Musée de l’agora antique. Source: Walter-Karydi, Die Entstehung des beschrifteten Bildwerkes, ill.2, 1999

Bredekamp rappelle par exemple la longue tradition des objets s’adressant par le texte à ceux qui les regardent, et dotés de pouvoirs qui dépassent largement ceux de leurs propriétaires ou fabricants :

« ainsi d’une aryballe, datant de 675-650 av J.-C., qui prophétise ceci :

« Je suis le lécythe de Tataiès ; qui me vole deviendra aveugle »H. Bredekamp, Théorie de l’acte d’image, p54.

Qui parle, au juste, derrière ce « je » qui menace ainsi un éventuel voleur ? Par quel pouvoir l’image s’adresse-t-elle ainsi à son spectateur ? Ces objets parlants dont le pouvoir défie le temps (pour autant que l’on sache les déchiffrer) se multiplient de l’Antiquité aux débuts de la Renaissance, en autant de vases, fibules, bas-reliefs, statues ou tableaux, qui, encore aujourd’hui, nous adressent leurs messages parfois banals, et parfois mystérieux.

Le « complexe de Pygmalion » est également abondamment illustré par Bredekamp, à travers notamment la tradition des images dégradantes, ou de la substitution de l’image au corps dans de nombreux jugements où, en absence de l’accusé, la sentence se voit exécutée sur son image. Dans cette forme particulière d’iconoclasme inversée, la violence subie par l’image équivaut celle subie par le corps, et les deux se confondent, s’appellent l’un l’autre et s’échangent.

Mais l’exemple le plus proche du mythe est celui de l’Aphrodite de Cnide, crée par Praxitèle entre 350 et 340 av. J.-C.. La nudité intégrale de la statue, ainsi que sa pose mystérieuse en ont fait un objet de fascination dépassant largement les limites de la décence parmi ses contemporains:

« Selon le récit du pseudo-Lucien [un auteur inconnu du IIème siècle], Chariclès de Corinthe « court vers l’image divine, serrant les lèvres, tendant le cou autant qu’il peut, il lui donne un baiser ». L’Athénien Callicratidas, aux pencahts homo-érotiques, est en revanche saisi par le bas de son dos. La prétresse du temple constate ensuite la présence d’une légère dégradation, la forme d’une tache sur l’intérieur d’une des cuisses, et l’explique ainsi: un jeune homme de bonne famille était tombé éperdument amoureux de la statue, jusqu’à se faire enfermer une nuit, incognito, afin d’abuser d’elle. La tache était la trace de « l’étreinte passionnée, et la déesse portait la tache comme la marque de l’outrage qui lui avait été fait ». Le profanateur le paya de sa vie ».

H. Bredekamp, Théorie de l’acte d’image, La Découverte, 2005, p. 130

Aphrodite de Cnide, copie romaine d’après Praxitèle, Palais Altemps, source: Wikipedia

Ces pouvoirs à la fois de séduction et de dépassement surnaturels, bien que poussés à l’extrême dans ces exemples, sont intrinsèques à toute image : parce qu’elle est un signifiant qui copie, évoque ou rappelle un signifié (abstrait ou concret), l’image joue toujours d’un certain vertige de la distance avec ce qu’elle représente. D’autre part, en inscrivant dans la matérialité du monde le geste de son auteur, elle réalise une forme de dépassement de la subjectivité de celui ou ceux qui en sont à l’origine.

Enfin, la dialectique du regardant/regardé achève de donner à l’image son énergie, sans cesse renouvelée dans le regard de celui qui l’observe.

En d’autres termes, la statue qui bouge ou l’image vivante ne sont que la réalisation, l’actualisation, d’un fantasme déjà présent dans l’image, dans toute image (dans sa définition la plus large, au-delà de l’art pictural seul). La voir, vivante, frapper à une porte pour venir dîner n’en est que la simple confirmation.

Le Deus Ex Machina typique de Dom Juan de Molière ou de Don Giovanni de Mozart peut ainsi tout autant se lire comme une mise en abyme du théâtre lui-même. Perçu en tant qu’image, le théâtre est ce Dieu surnaturel qui transcende où se confond au réel, et qui émerge de la machinerie complexe des corps, des costumes, du texte, de la lumière et des décors. Au-delà de sa poésie, le théâtre n’est-il pas l’émerveillement d’une image vivante, qui naît devant nous et ne nous dit rien d’autre que « je suis là, présente, autonome et mystérieuse »? Après tout, la Statue du Commandeur n’est rien d’autre qu’un acteur, qu’on imagine grimé de blanc, et avec lequel Molière se joue en clin d’œil des conventions théâtrale :

« Sganarelle- Ma foi, Monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu’il est en vie, et qu’il va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j’étais tout seul, et je pense qu’il ne prend pas plaisir de nous voir »

Dom Juan, III, 5

Main négative, grotte du Pech-Merle, période Magdalénienne (-17 000 à -12 000 ans). Source: wikipedia

Ce vertige du Deus Ex Machina, notre culture l’explore avec entêtement dans toute la diversité de ses arts et techniques, depuis la pierre taillée, la main recouverte d’ocre, jusqu’au récents casques de réalité virtuelle. C’est que, depuis les premières manifestations du pouvoir de création humain, toute image est à la fois machine et Dieu. Elle propulse ceux qui la créent simultanément dans deux directions diamétralement opposées: celle du Créateur, en même temps que celle de la Création, imparfaite, limitée, dépassée, qui perd son unicité en même temps qu’elle fait naître ce qui tend à l’égaler pour l’éternité. Celui qui crée l’image élève l’humanité et la relègue simultanément au rang d’objet, obsolète.

Et si Dieu, dans de nombreuses croyances, s’efface après avoir créé l’homme à Son image, n’est-ce pas parce qu’Il devient Lui-même, à ce moment précis, une image, perdue à jamais parmi la multitude de Ses machines?

Cette ambivalence de l’image est la cause de l’attitude souvent prudente, parfois violente, des philosophies et des religions à son égard. Bien avant de décorer, de distraire ou d’illustrer, l’image transgresse, en rendant réel ce qui ne l’est pas, présent ce qui est absent, vivant ce qui est inanimé.

Ex Machina

Entre le XVème et le XVIIIème siècle, un art particulier connaît un essor et une notoriété importante, qui repousse un cran plus loin le jeu de miroir de l’image: l’art des automates. Notre monde contemporain doit beaucoup aux artistes bricoleurs, dont l’origine remonte à l’Antiquité, qui ont ouvert une voie poursuivie ensuite, de façon beaucoup plus industrielle, par l’horlogerie, la mécanique de précision, et, enfin, l’informatique qui baigne aujourd’hui notre quotidien.

L’automate, tel qu’il se développe à partir du XVème siècle (avec notamment Léonard de Vinci, ou, plus tard, Jacques de Vaucanson et Henri-Louis Jacquet-Droz), explore le pouvoir d’autonomie de l’image avec une virtuosité spectaculaire. Il prend véritablement le Deus Ex Machina au pied de la lettre, pour animer des images dans des limites jamais atteintes auparavant.

Jusqu’ici, la machine ne savait qu’être immense et monstrueuse, à l’image des gigantesques engrenages des moulins, à vent ou à eau, comme la monumentale machine de Marly. En devenant vivante, avec les automates androïdes, joueurs d’instruments, écrivains, ou chanteur, elle plonge subitement dans le complexe de Pygmalion et devient une entité cohérente et à taille humaine, un double dans lequel se perdre.

L’automate est le point de départ d’un vertige qui semble être à la fois un symptôme et une cause du développement de l’humanisme, et qui continue de nous habiter aujourd’hui. Dans le miroir qu’il lui offre, il permet à l’humanité de se penser autonome, au centre du monde, en même temps qu’il en révèle les limites, et promet un posthumanisme où les barrières entre homme et machine ont fondu. Dès le XVIIe siècle, certaines voix s’élèvent pour réclamer qu’on reconnaisse aux automates un statut d’être vivant à part entière, d’un point de vue juridique mais également philosophique :

« Thomas Hobbes, s’opposant en cela à Descartes et s’appuyant sur un texte de l’Antiquité tardive, l’Asclepius, a pourtant reconnu aux automates la capacité au logos fondé sur le langage, sans que, pour autant, le statut des humains en soit diminué »

Pour la première d’une longue série de fois, l’homme se mesure à l’intelligence de la machine avec le « Turc Mécanique« . Ce joueur d’échec automate défie les plus Grands d’Europe et remporte de nombreuses parties, prouvant qu’une certaine limite de l’humain a d’ores et déjà été dépassée. Le « Turc Mecanique » a deux cents ans d’avance, et s’il se révélera être une supercherie (l’automate est en réalité une marionnette, activée à distance par un joueur bien humain). Il laisse cependant deviner le fantasme qui entoure ces machines à l’époque, et est un prototype au service d’une vision qui se réalisera complètement deux cents ans plus tard, avec le match du Deeper Blue d’IBM contre Kasparov, en 1997. Depuis, petit à petit, l’homme abandonne sa domination, se laissant déborder dans le jeu de Go (Alpha Go contre Lee Sedol, 2016), ou, plus récemment, les jeux vidéos comme Dota (OpenAI, 2017). La revanche du geek, de l’ingénieur, de l’engrenage contre le sage, le héros, est accomplie.

Automatismes

C’est que l’autonomie de l’automate, du robot ou de l’intelligence artificielle, bien que relative et objectivement imparfaite depuis ses débuts, fascine. Il est à chaque époque l’aboutissement du Deus Ex Machina : image autant que modèle du vivant, il réduit la vie à un ensemble d’opérations qu’il sait accomplir aussi bien voire mieux que son créateur.

Un même élan scientifique relie le développement des mécanismes, de l’automate aux premières machines à calculer, et celui d’une approche machiniste du vivant, tout comme aujourd’hui celui de l’informatique et de l’approche algorithmique des neurosciences. Scientifiques et ingénieurs avancent, suivant la même fascination, et négligeant les limites, pourtant flagrantes, de leur créations : l’automate avec son besoin d’huile et de remontage régulier, est tout sauf vivant, tandis que l’ordinateur, s’il calcule vite ou conduit des voitures, est bien trop spécialisé pour être intelligent.

Tout comme l’automate n’est jamais devenu vivant, il semble y avoir peu de chances que l’ordinateur devienne véritablement intelligent, n’en déplaise au tenants de la Singularité. Pourtant, en quelques 200 ans, les automates sont bel et bien passés des divertissements des cours d’Europe aux usines et aux manuels d’informatique. Rien, dans les premières amusantes machines ne semble préfigurer cette vague immense qui commence à peine de bouleverser notre vision du travail, de l’homme, de l’Etat, de la vie en société et du monde. Quel rapport entre les mains tremblantes d’une copie de Marie-Antoinette pressant les touches d’un clavecin, et les immenses robots rouges qui assemblent avec élégance les voitures (pilotées par des algorithmes) de Tesla ?

Miroirs

Bien avant d’être rentables pour les investisseurs (il ne le sont, encore aujourd’hui, que dans certains segments de l’industrie), les progrès de l’automatisation sont l’œuvre d’une fascination, profondément humaine, à l’œuvre dans les esprits de tous ceux qui concourent, concrètement, à coups de calculs, de programmation, de mécanique, de logistique de modélisation et d’alimentation électrique, à son expansion.

Ce qui propulse le robot toujours plus en profondeur dans notre société n’est pas uniquement le calcul froid d’un comptable inhumain, perdu au fond d’un bureau face à un écran. C’est la fascination, physique et métaphysique pour « ce qui marche tout seul ». Une fascination qui est celle de l’image, de l’icône: cette force qui échappe à son créateur et donne à voir à l’humanité la banalité et les limites qu’elle y projette. Elle nous attire plus que tout, au point d’oublier les mains tremblantes de Marie-Antoinette ou la simplicité des gestes du robot industriel.

Au point, surtout, d’y sacrifier les anciens rouages de nos sociétés, devenus obsolètes en même temps qu’ils sont révélés par nos miroirs infinis, et à nous dissoudre définitivement dans leur reflet. Plus que l’intelligence supérieure des robots, notre monde sera bouleversé avant tout par l’homme et le vertige du pouvoir que l’image exerce sur lui.

Cette fascination, c’est celle dont se joue le théâtre depuis des siècles, et qui habite les artistes, les ingenieurs, les programmateurs, les entrepreneurs, et tous ceux qui concourent à l’extension des automatismes. Elle donne progressivement du monde l’image d’un immense automate, attendant qu’y germe son Dieu, comme si l’humanité devait passer par la machine pour se confronter à la banale impossibilité de son propre Deus Ex Machina : exister, et comme la Statue du Commandeur, ne rien avoir d’autre à dire que « je suis là ».